为什么要放下 ego|真正的你,应该用什么定义?

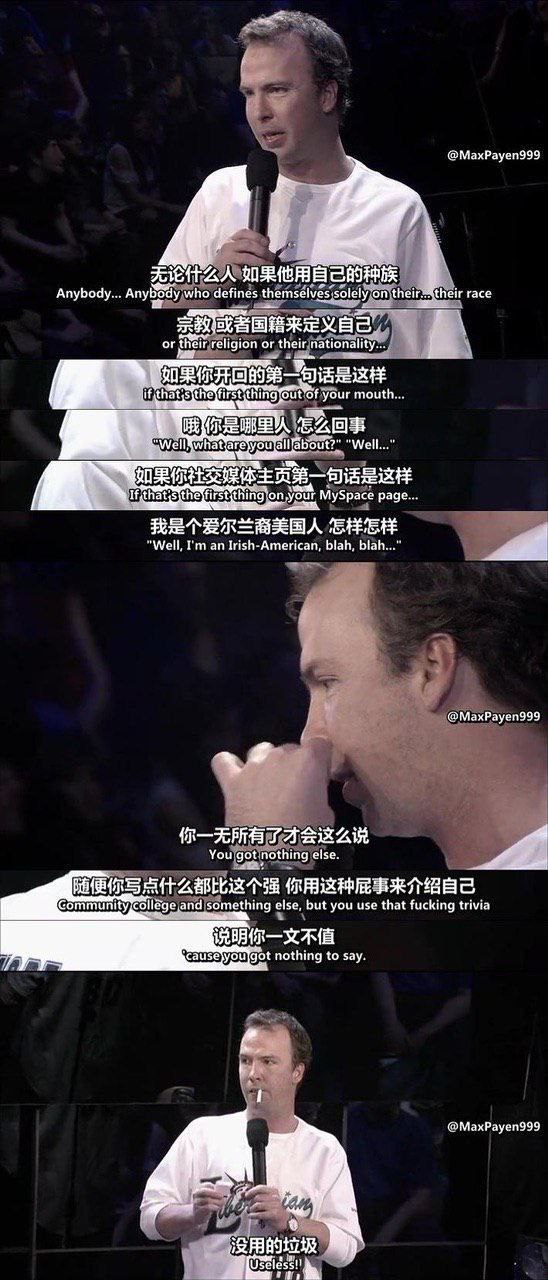

Doug Stanhope · No Refunds(片段 “National Pride”):

“Anybody—anybody who defines themselves solely on their race, or their religion, or their nationality

If that’s the first thing out of your mouth— ‘Well, what are you all about?’—

‘Well, I’m an Irish-American, blah-blah…’

You’ve got nothing else.

You could’ve written ‘community-college graduate’ or anything more impressive,

but you chose that fucking trivia because you’ve got nothing to say.

Useless.”

比学历更廉价的,是国籍标签。

昨晚,一位朋友刚换了微信群头像,开场自报家门:“我是 985 + 大厂 P8。”

群里瞬间安静。

这一幕让我想起脱口秀演员 Doug Stanhope 在《No Refunds》里的毒舌段子:

“任何人——如果只用民族、宗教或国籍自我定义……

如果你开场第一句话是 ‘I’m an Irish-American, blah-blah’,

那就说明:你除此之外一无所有。……Useless.”

Stanhope 犀利,却一针见血:

如果我们只能靠血统、职级、公司 Logo 来证明自己,其实是在宣布——

“我除了这些标签,再也拿不出东西。”

⸻

📌 作品力 ≫ 壳子力

我们从出生就自带二维码:国籍、学校、公司、职级……

这些标签方便别人“扫码识别”,却也最容易反噬——

一旦它们成为全部,自我介绍就沦为懒人模板,你的故事也随之下线。

| 常见标签 | 表面优势 | 潜在风险 |

|---|---|---|

| 国籍/血统 | 零成本继承,轻松获得部落认同 | 离乡之后,只剩口音与偏见 |

| 公司 Logo/职级 | 披着巨型外骨骼,看似气场两米八 | 离职一分钟,工牌磁条即失效 |

| 家境/学历 | 社会滤镜自带光环 | 年龄越大,“你是谁” > “你毕业哪” |

⸻

🎯 Rainman 公式:个人价值自检

电影《雨人》里的主角能在混乱数字中秒算真值,我借他的外号给出一行等式:

个人价值 = 作品 × 品格 × 洞察力

- 作品:脱离组织仍能生长的代码、设计、社区贡献;

- 品格:正直、善良、对自己诚实(越嘈杂越显眼);

- 洞察力:发现并命名未被解决的问题(行业切换依旧有效)。

⸻

📝 一分钟自检卡片

| 维度 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |

|---|---|---|---|

| 作品 | 博客荒废一年 | 侧项目月活 < 10 | 有作品持续被 fork/引用 |

| 品格 | 合作口碑堪忧 | 评价两极分化 | 同事主动拉你进“靠谱群” |

| 洞察力 | 只填老板指的坑 | 偶尔提前预判 | 常提前铺路,并被验证 |

- ≥ 4 分 → 你已超过 80% 职场人;

- < 4 分 → 恭喜,成长空间巨大。

⸻

🌄 见天地 · 见众生 · 见自己

如何把“捕捉世界的美好”补完?

见天地(观察)

像摄影测光一样,先看亮部,再决定曝光——别急着贴标签,先看清再行动。

见众生(记录)

把你的经验写成可复用的 SOP/README,而非朋友圈滤镜下的表演。

见自己(行动)

持续迭代作品,让下一次自我介绍少报一个标签,多讲一个成果。

⸻

🚀 未来 48 小时行动挑战

未来两天,完成一次“作品出柜”:

- 在过去一年产出的代码 commit/设计稿/摄影/文章中,挑出一件得意之作并公开上线;

- 用 100 字以内说明:它解决了谁的痛点?

- 发到 X(或其他社媒),@ 三位同行或朋友。

- 0 赞?继续迭代,直到 > 0;

- 1 赞?你已经比昨天更响亮。

⸻

🎬 最后,给未来的你

下次想用“我是某大厂 Px”开场,

不妨先掏出你的作品清单——

否则,那行标签只是临时贴在额头的便利贴,汗一出就糊掉。

当你的作品能开口说话时,所有标签都会自动静音。

标签偶尔能帮我们快速结盟,但若成为唯一的身份锚点,就会锁死更多可能性。

真正的你,值得更好的定义。