输家的游戏与赢家的路线

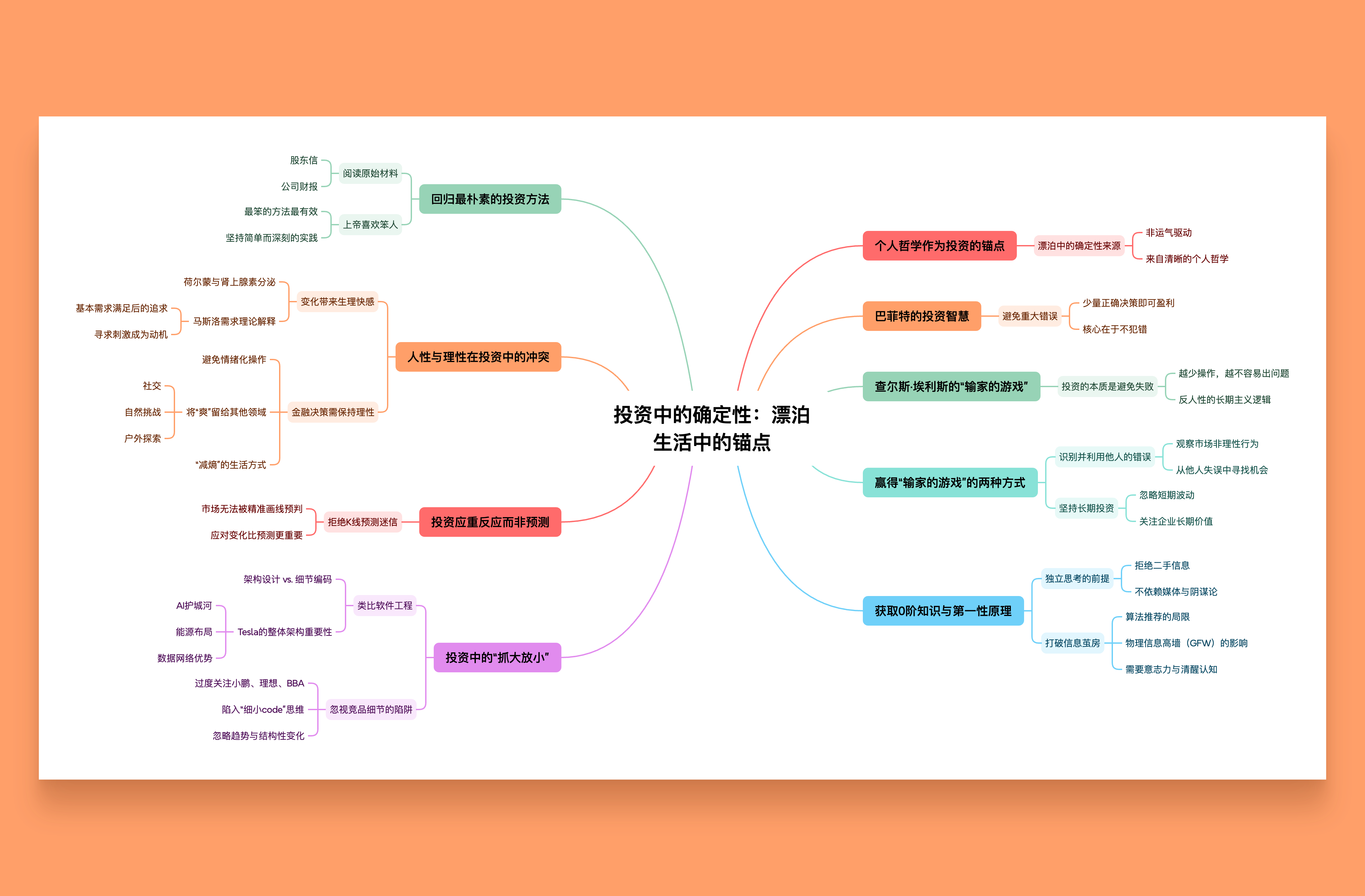

「思维导图|先看地图,再出发。」

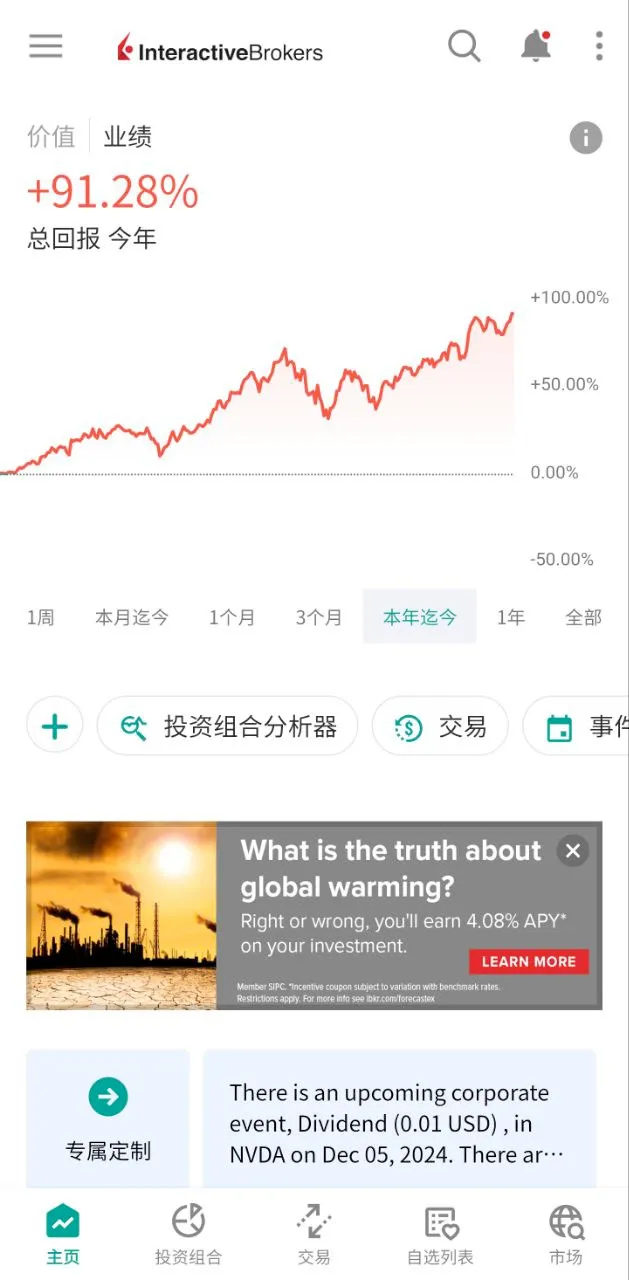

这个算是我今年漂泊无依的生活中最确定的事情。

这张图本身不是重点。重点是,它所代表的“确定性”并非来自运气,而是来自一套我逐渐清晰的个人哲学——一个在漂泊中可以依赖的“锚点”。

巴菲特如此总结一生投资赚钱的经验:投资成功,只要能够尽量避免犯下重大错误,投资者只需要做很少的正确事情就足以保证盈利了。

这呼应了查尔斯·埃利斯的观点:投资是一场**“输家的游戏”(Winning the Loser’s Game)**。

投资是输家的游戏,不输的情况下,大部分会赢。世界上的大多数事情,可能是越用力、操作越频繁,效果越好,而股票市场是相反的,大多数时候越少操作,越不会出问题。这套逻辑,从根本上来说是“反人性”的。

既然是输家的游戏,赢法只有两种:

- 识别并利用他人的错误

- 长期投资

如何做到?我们要做的是分析财报,分析一手的知识,而不是从乌合之众的媒体和看似有道理的阴谋论中分析,要永远从第一性原理/0 阶知识去推理,去做推论。

大部分人不知道第一性原理和 0 阶知识,只知道嚼二手口香糖和拾别人牙慧,那么独立思考就无从谈起。

我们都可能生活在某种形式的“茧房”中,无论是算法推荐精心编织的,还是信息高墙(GFW)物理上造成的。要获取 0 阶知识,就必须主动去打破这个茧房,这需要极大的意志力和清醒。

我在推上看到过很多分析 Tesla 的,每天盯着小鹏出了什么 AI,理想做了什么增程式改进,传统 BBA 又是怎么发力的。这让我想起一个软件工程师的工作:对于一个优秀的软件工程师来说,既能着眼于整体的架构设计,又能在细小的 code 环节写出好的代码。

而对于股票和投资来说,重点是抓大放小。

那些盯着竞品细节的人,是在看“细小的 code”,而忽略了 Tesla 的“整体架构”(比如其 AI、能源和数据护城河)。他们囿于细致的曲线变化,而忘记了分析整体的趋势。投资,应该是重反应而不是重预测,从来不可能靠画 K 线的。

我能理解,对于变化,人们都会分泌荷尔蒙和肾上腺素,人性如此,根据马斯洛的需求理论,在解决了基本需求后,剩下的都是一种。这样让整个人整体会感觉非常爽。

但在金融和涉及很多资产的环节,一定是保持最理性的状态。想要去爽,就去社交、去挑战自然环境,甚至去户外挑战自己未曾涉及的领域,以此“减熵”。

在投资上,就回归最笨最蠢的事情:去看股东的信和财报。

上帝喜欢笨人。