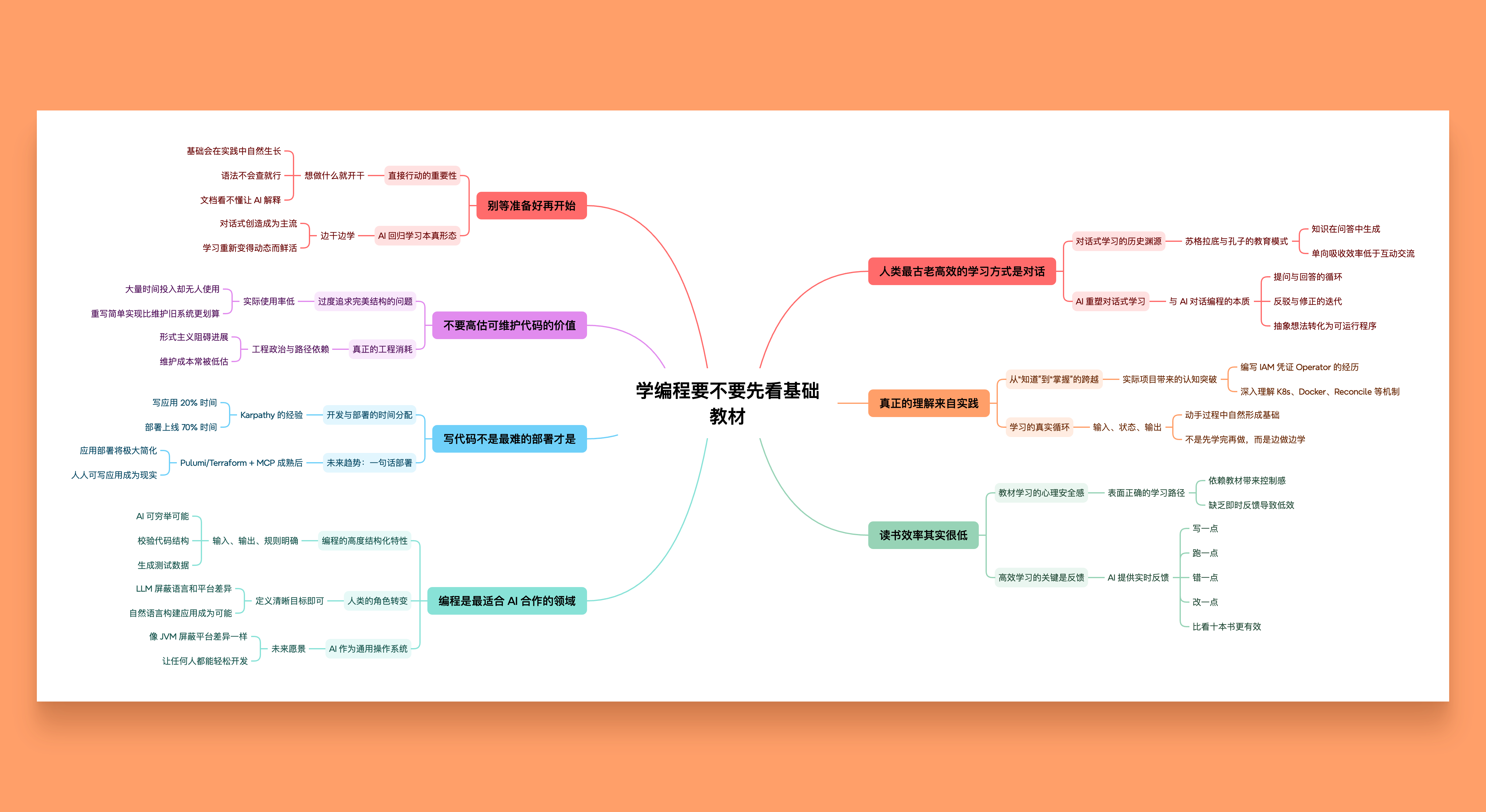

编程到底要不要先从基础开始?

「思维导图|先看地图,再出发。」

最近看到很多人讨论「学编程要不要先看基础教材」。我想谈谈我的看法。

1. 人类最古老、最高效的学习方式是对话

从苏格拉底到孔子,真正有效的学习一直是”对话式”的。两个人讨论、一问一答的过程中,知识被即时生成。而看书只是单向吸收,信息密度远不如对话。

AI 的出现让我们重新回到了这种古老的学习方式。

与 AI 对话编程,本质上就是现代版的”苏格拉底式学习”:

- 你提问、AI 回答

- 你反驳、AI 修正

- 同时还能把抽象的想法直接变成可运行的程序

2. 真正的理解只会在实践中出现

我以前只是书本上了解过 K8s、容器、Linux、Docker 这些概念,对 Operator、Reconcile 等机制也只是”知道”而非”掌握”。

直到我真正写了一个用于管理 IAM 凭证的 Operator,和 AI 一起设计、调试、反复迭代,我才真正明白这些抽象概念在运行中的意义。

学习的本质不是”先学完基础再动手”,而是”在动手中形成基础”。

输入、状态、输出,这才是学习的真实循环。

3. 读书效率其实很低

很多人坚持要从教材开始,只是因为那样能让他们感觉安全、好像在”正确学习”。

但真正高效的学习一定是带反馈的。AI 让这种反馈几乎实时发生:

写一点、跑一点、错一点、改一点——比看十本书有用得多。

4. 编程是最适合 AI 合作的领域

编程的输入、输出和规则都高度结构化,AI 可以帮助穷举可能、校验结构、生成测试数据。人类负责清晰地定义目标即可。

未来 LLM 会像 JVM 屏蔽平台差异一样,屏蔽语言和平台的差异,让任何人都能用自然语言构建应用。

AI 最终会成为一种”通用操作系统”。

5. 写代码不是最难的,部署才是

Karpathy 也说过,他写完应用只用了 20% 的时间,部署和上线却花了 70%。

未来,当 Pulumi/Terraform + MCP 等技术成熟后,一句话部署应用将成为常态,“人人可写应用”会成为现实。

6. 不要高估”可维护代码”的价值

很多人花大量时间追求完美的结构,结果那段代码一辈子也没几个人用。

在很多情况下,重写一个简单的新实现,比维护旧系统更划算。

工程政治、路径依赖、形式主义——这些才是真正的消耗。

7. 所以,别等准备好再开始

想做什么,就直接开干。

基础会在实践中自然长出来:

- 语法不会?查就行

- 文档看不懂?AI 会帮你解释

AI 让学习重新变成一件”边干边学”的事,让我们回到了学习最本真的形态:对话式创造。

“书籍是知识的归档,对话才是知识的诞生。”